谈降准降息、人民币汇率、物价水平……央行、外汇局发布会,信息量满满

国务院新闻办公室于2026年1月15日(星期四)下午3时举行新闻发布会,请中国人民银行(简称“央行”)新闻发言人、副行长邹澜,国家外汇局新闻发言人、副局长李斌,中国人民银行货币政策司司长谢光启,中国人民银行新闻发言人、调查统计司司长闫先东,国家外汇局资本项目管理司司长肖胜介绍货币金融政策支持实体经济高质量发展成效,并答记者问。

来看看发布会主要内容:

央行:人民币汇率预计将继续双向浮动,保持弹性

邹澜1月15日在国新办新闻发布会上表示,总体看人民币汇率是稳健的。影响汇率的因素是非常多元的,比如经济增长、货币政策、金融市场、地缘政治突发的风险事件等等。中国具有超大规模的市场和完整产业链,科技创新和产业创新加速融合,新动能蓬勃发展,内需潜力不断释放,国内国际双循环更加畅通,宏观经济长期向好,对人民币汇率基本稳定形成了支撑。也要看到,外部形势依然复杂严峻,主要经济体利率调整幅度和节奏还有不确定性,地缘政治冲击可能持续存在,对汇率走势会有一定的扰动,人民币汇率预计将继续双向浮动,保持弹性。

央行:中国没有必要也无意通过汇率贬值来获取国际贸易的竞争优势

邹澜1月15日在国新办新闻发布会上表示,中国的汇率政策是清晰的,一贯坚持市场在汇率形成中发挥决定性作用,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。中国是负责任的大国,没有必要也无意通过汇率贬值来获取国际贸易的竞争优势。

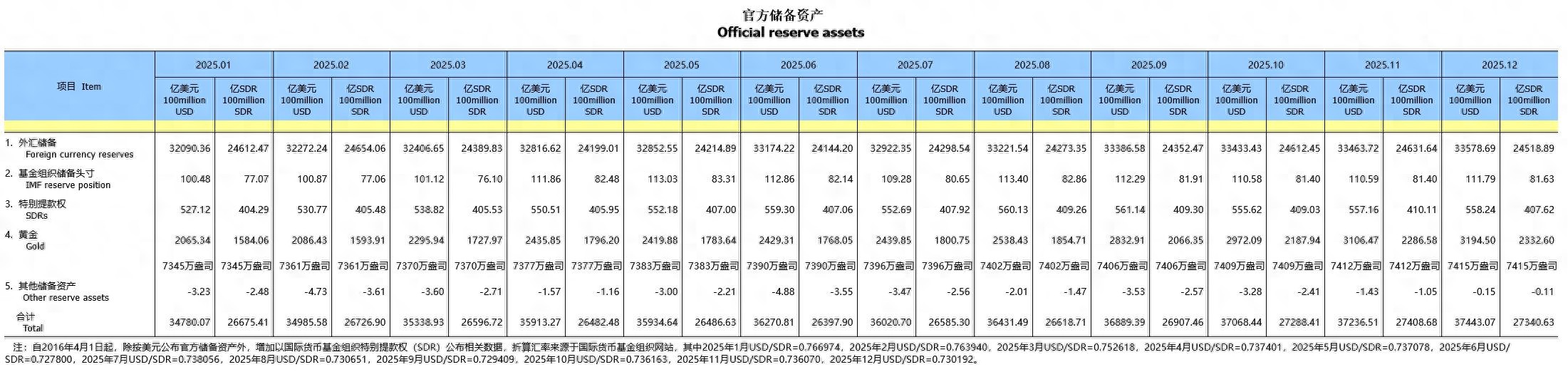

国家外汇局:2026年我国外汇市场有望稳定运行

李斌1月15日在国新办新闻发布会上表示,综合各方面看,2026年我国外汇市场有望稳定运行,跨境资金流动将保持平稳有序,市场韧性也将不断增强。

李斌表示,我国持续推进外汇市场深化发展,抵御外部风险的底气更足。近年来,我国外汇交易量持续创历史新高,市场参与主体多元、市场深度拓展,能够有效吸纳外部环境变化的影响。同时,境内主体的外汇风险敞口也在降低,2025年企业套期保值比率比上年提高了3个百分点,现在货物贸易中使用人民币进行结算的比重也提高到近30%。

央行:物价水平已现积极变化

邹澜1月15日在国新办新闻发布会上表示,近期中国的物价水平已经出现积极变化,中国宏观政策的协调效应也在不断强化,这些还会持续促进供给需求更好匹配,畅通实体经济循环,进一步提振市场信心,对物价继续产生影响。央行一直密切关注物价走势,近年来金融总量增长明显高于同期名义经济增势,而且持续时间较长、累积的增长量也很大。下阶段,央行将认真落实好中央经济工作会议精神,把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量,继续实施好适度宽松的货币政策,为推动物价合理回升营造适宜的货币金融环境。

央行:将民营中型企业纳入民营企业再贷款支持范围

谢光启1月15日在国新办新闻发布会上表示,民营企业再贷款将设在支农支小再贷款项下,民营企业再贷款在继续支持民营小微企业的基础上,将民营中型企业纳入支持范围,激励引导地方法人金融机构向民营中小微企业发放贷款。

谢光启解释,央行从现有的支农支小再贷款当中拿出5000亿元的额度,再加上新增5000亿元额度,两者共同组成1万亿元的民营企业再贷款。也就是说,民营企业再贷款的利率、期限等方面与支农支小再贷款保持一致,但额度是单独的。

央行:将健康产业纳入服务消费与养老再贷款支持领域

谢光启1月15日在国新办新闻发布会上表示,央行将进一步拓展服务消费与养老再贷款的支持领域,等有关产业的主管部门明确了健康产业的认定标准以后,将适时把健康产业纳入服务消费与养老再贷款的支持范围。

央行:总体约60%的进出口贸易受汇率变动影响较小

邹澜1月15日在国新办新闻发布会上表示,央行持续完善人民币跨境使用政策安排,支持金融机构丰富完善汇率避险产品,提升外贸企业应对汇率波动的能力,增强外汇市场韧性。外贸企业以人民币开展跨境贸易结算,基本能够规避汇率波动的影响,这个比例目前大约是30%。以外币开展结算的,外汇套期保值的比率也上升到了30%左右,企业可以提前锁定汇率成本,避免汇率波动对生产经营造成的影响。总体上,相当于大约60%的进出口贸易受汇率变动的影响是比较小的。而且随着高水平制度型开放的不断深化、金融服务水平的不断改善,预计这个比例还会持续提升。

国家外汇局:继续有序发放QDII投资额度

肖胜1月15日在国新办新闻发布会上表示,将有序推进直接投资、证券投资、跨境融资等领域的资本项目高水平制度型开放。下一步将进一步研究优化合格境外机构投资者(QFII)相关政策,继续有序发放合格境内机构投资者(QDII)的投资额度。

央行:若还原地方专项债置换对贷款的影响,2025年人民币贷款余额增约7%

闫先东1月15日在国新办新闻发布会上表示,2025年末,金融机构人民币各项贷款余额同比增长6.4%,如果还原地方专项债置换对贷款的影响,增速在7%左右;全年人民币各项贷款新增16.27万亿元,显示金融体系对实体经济的信贷支持保持在较高水平。

央行:2025年末资管产品总资产达119.9万亿元 存款存单占新增底层资产近五成

闫先东1月15日在国新办新闻发布会上表示,2025年末,资管产品总资产达到119.9万亿元,同比增长13.1%。其中,银行理财34.5万亿元,公募基金40.8万亿元,资产管理信托22.8万亿元,保险、券商、基金、期货、金融资产投资公司的资管产品合计21.6万亿元。

一方面,2025年资管产品募集到的住户和非金融企业的资金分别增加4万亿元和1万亿元,比2024年全年分别多增3379亿元和2000亿元。另一方面,2025年,资管产品底层资产中存款、存单新增4.6万亿元,占资管各类新增底层资产的近五成。

校对:姚远