盐亭富驿地区流通的纸币

值得骄傲的是,世界上最早的纸币是由中国的四川人发明的。北宋时期,四川商人创造性地发明了纸币“交子”,被政府确认后,就在市面流通,并且具有了一定规模效应,形成了严密的发行、勘验制度,并在一些商业发达的地区推广。

到了明清时期,尤其清代中末期至民国时期,市面上就有了各式金融证券、票据、兑换券,代替金属币在市面流通较为方便,但流通时间较短,面也不宽。民国时期纸币得以全面流通。

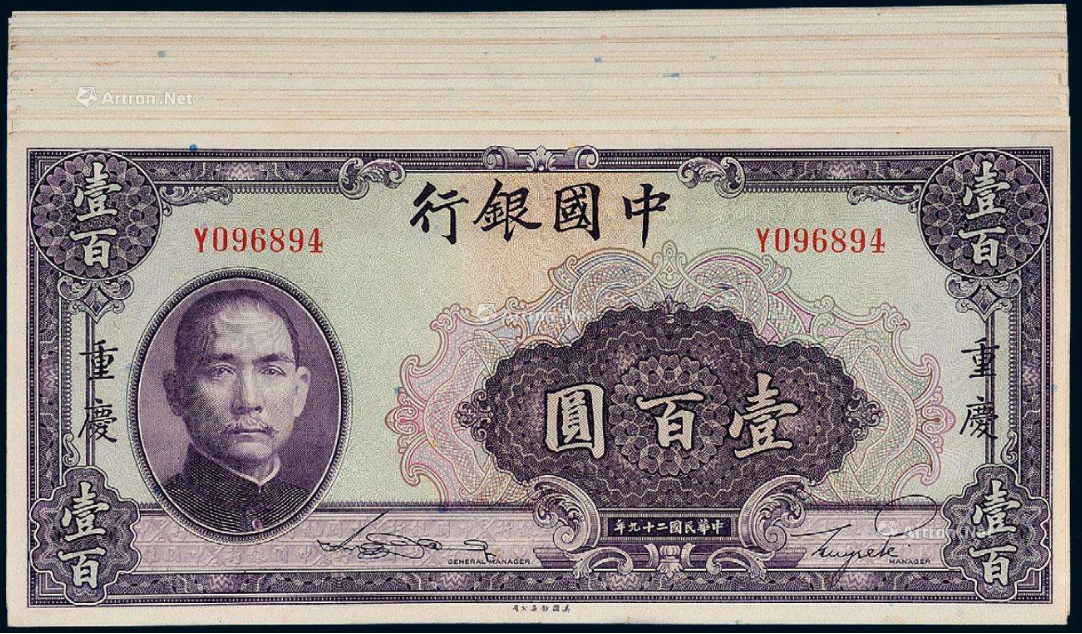

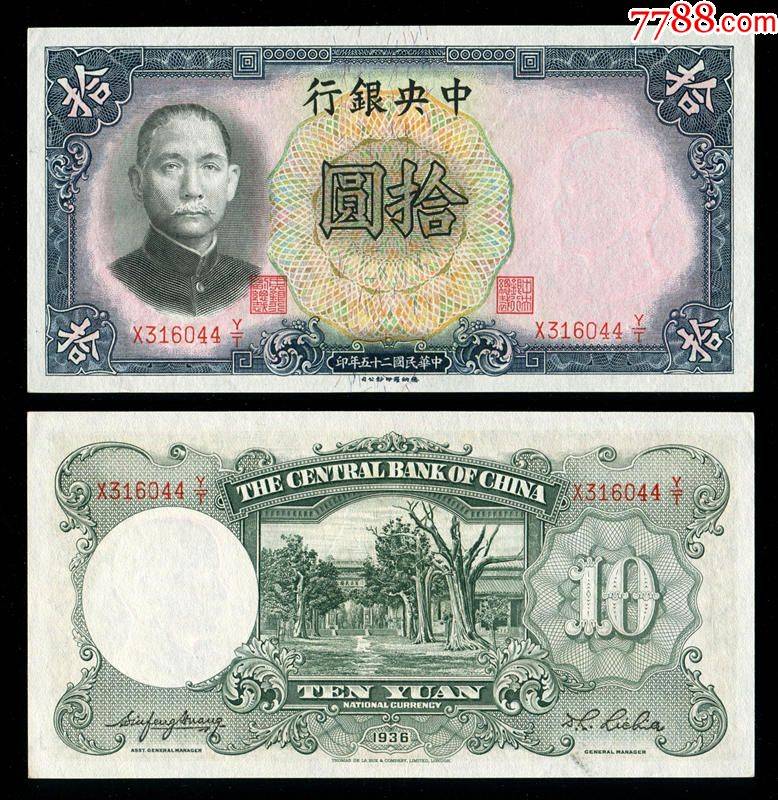

民国法币

一、法币。法定货币即为法币。民国二十四年(1935年)冬月,国民政府规定使用“法币”,宣布法币是银本位货币,与银元等价,由中央、中国、交通、农民四行发行。要求停用银元并以法币收兑银元入库。发行的主要面额有壹元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元。规定地方银行发行辅币伍角、贰角、壹角作为调剂。后因辅币投放量增加,币值面额增大,物价上涨,民国三十一年四月,国民政府又将专供缴纳关税用的“关金券”大量发行,以一“关金券”折合法币20元投入市场与法币并行流通。面额分别有壹元、伍元、拾元、贰拾元、伍拾元,用以缓解法币的贬值。至民国三十七年(1948年)面额达伍万元,而法币的面额最大为伍佰元。此时米价上涨1700多倍,盐价上涨2500多倍。

二、金元券。民国三十七年(1948年)八月,国民政府眼见法币、关金券急剧贬值,物价上涨,便急忙发行“金元券”,宣称金元券壹元含金量0.22217克,可以保证兑换。规定金元券壹元换法币300万元收回法币。并以金金券200元兑换一两黄金,金金券2元兑换银元壹元,金金券4元兑换美金1元的比率强制收兑黄金、白银和外币,力图稳定住金金券币值。但仅10个月时间,币值面额又达100万元,发行额也增加到数万倍。

金圆券

三、银元券。民国三十八年(1949年)六月,国民政府发行“银元兑换券”,简称“银元券”,代替其贬值的“金元券”。宣称以“银元券”作保证,与银元券等价流通。规定银元券1元兑换金元券5元。币子面额有壹元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元,辅币有伍分、壹角、贰角、伍角共九种。由于前后纸币失信,物价飞涨,银元和其它一些金属币重新流入市场。银元券、金元券严重贬值,黯然失色,退出市场。

在发行法币期间,还发行过镍锌合金硬币,面额有壹分、贰分、拾分、贰拾分在市面流通。

四、人民币。建国后中国人民银行发行的人民币(旧版1:1万元)迅速占领了市场。面市的币值面额有壹万元、贰万元、伍万元、拾万元、伍拾万元、壹佰万元、伍佰万元、壹仟万元、伍仟万元,辅币中有壹千元、伍百元、壹百元。为及时统一世面流通货币,金融部门开展以人民币收兑金银业务。

第一套人民币

1955年3月1日发行新版人民币,换回大面额的旧版人民币,规定新币1元换旧币1万元。新币八角收兑1元银币1枚。发行主币面值有壹元、贰元、叁元、伍元、拾元,辅币有壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角共十种币子参与流通。

1960年版的红色壹角券,通过银行和信用社的业务只收回不付出,逐步收回,上缴回县集中销毁。

1963年12月1日接上级通知,对原苏联代印版叁元、伍元、拾元券面人民币只收进不付出,至1964年4月5日止停止兑换。

1972年3月23日,为了减少币子种类,对1953年版“天安门”图景的红色壹元券、“火车”图景的深色贰角券、“拖拉机”图景的棕色壹角券,1960年版的红色壹角券,通过银行和信用社的业务只收回不付出,逐步收回上缴回县统一处理。

1974年1月5日发行1972年新版伍角券与1953版伍角券并行流通。

1987年新发行面额伍拾元、壹佰元人民币,这两种面额人民币与以后分年发行的同值不同版的人民币一并在我地市场广泛流通。

2007年4月1号起,国务院批准停止第二套人民币在市场流通。第二套人民币纸分币兑换结束后,市民应到当地人民银行、指定办理人民币存取款业务的金融机构进行兑换。