商业银行大额风险暴露管理办法(全文内容)

中国银行保险监督管理委员会令

2018 年 第 1 号

商业银行大额风险暴露管理办法已经原中国银监会2017年第14次主席会议通过。现予公布,自2018年7月1日起施行。

主 席 郭树清

2018年4月24日

商业银行大额风险暴露管理办法

(2018年4月24日中国银行保险监督管理委员会令2018年第1号公布 自2018年7月1日起施行)

第一章 总 则

第一条 为促进商业银行加强大额风险暴露管理,有效防控客户集中度风险,维护商业银行稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,制定本办法。

第二条 本办法适用于中华人民共和国境内设立的商业银行。

第三条 本办法所称风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露,包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。

第四条 本办法所称大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。

第五条 商业银行并表和未并表的大额风险暴露均应符合本办法规定的监管要求。

商业银行应按照本办法计算并表和未并表的大额风险暴露。

并表范围与《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》)一致。并表风险暴露为银行集团内各成员对客户的风险暴露简单相加。

第六条 商业银行应将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系,建立完善与业务规模及复杂程度相适应的组织架构、管理制度、信息系统等,有效识别、计量、监测和防控大额风险。

第二章 大额风险暴露监管要求

第七条 商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%,对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

非同业单一客户包括主权实体、中央银行、公共部门实体、企事业法人、自然人、匿名客户等。匿名客户是指在无法识别资产管理产品或资产证券化产品基础资产的情况下设置的虚拟交易对手。

第八条 商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。

非同业关联客户包括非同业集团客户、经济依存客户。

第九条 商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。

第十条 全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

商业银行被认定为全球系统重要性银行后,对其他全球系统重要性银行的风险暴露应在12个月内达到上述监管要求。

第十一条 商业银行对单一合格中央交易对手清算风险暴露不受本办法规定的大额风险暴露监管要求约束,非清算风险暴露不得超过一级资本净额的25%。

第十二条 商业银行对单一不合格中央交易对手清算风险暴露、非清算风险暴露均不得超过一级资本净额的25%。

第十三条 商业银行对下列交易主体的风险暴露不受本办法规定的大额风险暴露监管要求约束:

(一)我国中央政府和中国人民银行;

(二)评级AA-(含)以上的国家或地区的中央政府和中央银行;

(三)国际清算银行及国际货币基金组织;

(四)其他经国务院银行业监督管理机构认定可以豁免的交易主体。

第十四条 商业银行持有的省、自治区、直辖市以及计划单列市人民政府发行的债券不受本办法规定的大额风险暴露监管要求约束。

第十五条 商业银行对政策性银行的非次级债权不受本办法规定的大额风险暴露监管要求约束。

第三章 风险暴露计算

第十六条 商业银行对客户的风险暴露包括:

(一)因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露;

(二)因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露;

(三)因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露;

(四)因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露;

(五)因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露;

(六)其他风险暴露,指按照实质重于形式的原则,除上述风险暴露外,信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。

第十七条 商业银行应按照账面价值扣除减值准备计算一般风险暴露。

第十八条 商业银行应按照本办法计算投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露。

第十九条 商业银行应按照本办法计算交易账簿风险暴露。

第二十条 商业银行应按照《资本办法》的规定计算场外衍生工具和证券融资交易的交易对手信用风险暴露。

第二十一条 商业银行应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产,再按照一般风险暴露的处理方式计算潜在风险暴露。

第二十二条 商业银行应按照以下方法计算中央交易对手清算风险暴露:

(一)衍生工具交易和证券融资交易按照《中央交易对手风险暴露资本计量规则》有关规定计算风险暴露;

(二)非单独管理的初始保证金、预付的违约基金以及股权按照名义金额计算风险暴露;

(三)单独管理的初始保证金以及未付的违约基金不计算风险暴露。

商业银行对中央交易对手非清算风险暴露为对中央交易对手全部风险暴露减去清算风险暴露。

第二十三条 商业银行计算客户风险暴露时,应考虑合格质物质押或合格保证主体提供保证的风险缓释作用,从客户风险暴露中扣减被缓释部分。质物或保证的担保期限短于被担保债权期限的,不具备风险缓释作用。

对于质物,扣减金额为其市场价值,扣减部分计入对质物最终偿付方的风险暴露。对于以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金以及黄金等质物,扣减后不计入对质物最终偿付方的风险暴露。

对于保证,扣减金额为保证金额,扣减部分计入对保证人的风险暴露。

第二十四条 商业银行计算客户风险暴露时,可以剔除已从监管资本中扣除的风险暴露、商业银行之间的日间风险暴露以及结算性同业存款。

第二十五条 符合下列条件的商业银行可以采用简化方法计算风险暴露:

(一)资产管理产品及资产证券化产品投资余额合计小于一级资本净额5%的,商业银行可以将所有资产管理产品和资产证券化产品视为一个匿名客户,将投资余额合计视为对匿名客户的风险暴露;

(二)交易账簿总头寸小于70亿元人民币且小于总资产10%的,可以不计算交易账簿风险暴露;

(三)场外衍生工具账面价值合计小于总资产0.5%且名义本金合计小于总资产10%的,可以不计算交易对手信用风险暴露。

第四章 大额风险暴露管理

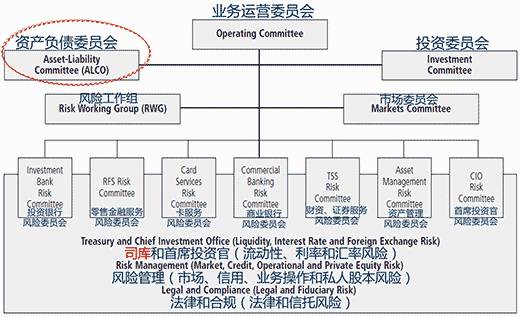

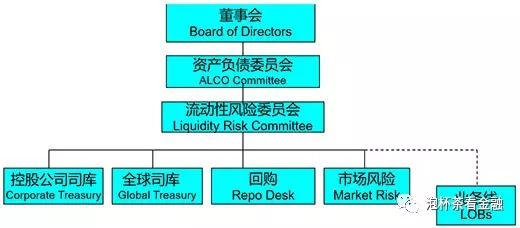

第二十六条 商业银行应建立健全大额风险暴露管理组织架构,明确董事会、高级管理层、相关部门管理职责,构建相互衔接、有效制衡的运行机制。

第二十七条 董事会应承担大额风险暴露管理最终责任,并履行以下职责:

(一)审批大额风险暴露管理制度;

(二)审阅相关报告,掌握大额风险暴露变动及管理情况;

(三)审批大额风险暴露信息披露内容。

第二十八条 高级管理层应承担大额风险暴露管理实施责任。具体职责包括:

(一)审核大额风险暴露管理制度,提交董事会审批;

(二)推动相关部门落实大额风险暴露管理制度;

(三)持续加强大额风险暴露管理,定期将大额风险暴露变动及管理情况报告董事会;

(四)审核大额风险暴露信息披露内容,提交董事会审批。

第二十九条 商业银行应明确大额风险暴露管理的牵头部门,统筹协调各项工作。具体职责包括:

(一)组织相关部门落实大额风险暴露具体管理职责;

(二)制定、修订大额风险暴露管理制度,提交高级管理层审核;

(三)推动大额风险暴露管理相关信息系统建设;

(四)持续监测大额风险暴露变动及管理情况,定期向高级管理层报告;

(五)确保大额风险暴露符合监管要求及内部限额,对于突破限额的情况及时报告高级管理层;

(六)拟定大额风险暴露信息披露内容,提交高级管理层审核。

第三十条 商业银行应根据本办法制定大额风险暴露管理制度,定期对制度开展评估,必要时应及时修订。制度内容应至少包括:

(一)管理架构与职责分工;

(二)管理政策与工作流程;

(三)客户范围及关联客户认定标准;

(四)风险暴露计算方法;

(五)内部限额与监督审计;

(六)统计报告及信息披露要求。

商业银行制定、修订大额风险暴露管理制度,应及时报银行业监督管理机构备案。

第三十一条 商业银行应根据自身风险偏好、风险状况、管理水平和资本实力,按照大额风险暴露监管要求设定内部限额,并对其进行持续监测、预警和控制。

第三十二条 商业银行应加强信息系统建设,持续收集数据信息,有效支持大额风险暴露管理。相关信息系统应至少实现以下功能:

(一)支持关联客户识别;

(二)准确计量风险暴露;

(三)持续监测大额风险暴露变动情况;

(四)大额风险暴露接近内部限额时,进行预警提示。

第五章 监督管理

第三十三条 银行业监督管理机构依照本办法规定对商业银行大额风险暴露管理进行监督检查,并采取相应监管措施。

第三十四条 银行业监督管理机构定期评估商业银行大额风险暴露管理状况及效果,包括制度执行、系统建设、限额遵守、风险管控等,将评估意见反馈商业银行董事会和高级管理层,并将评估结果作为监管评级的重要参考。

第三十五条 商业银行应于年初30个工作日内向银行业监督管理机构报告上一年度大额风险暴露管理情况。

第三十六条 商业银行应定期向银行业监督管理机构报告并表和未并表的风险暴露情况,具体包括:

(一)所有大额风险暴露;

(二)不考虑风险缓释作用的所有大额风险暴露;

(三)前二十大客户风险暴露,已按第(一)款要求报送的不再重复报送。

并表情况每半年报送一次,未并表情况每季度报送一次。

第三十七条 商业银行突破大额风险暴露监管要求的,应立即报告银行业监督管理机构。

第三十八条 商业银行违反大额风险暴露监管要求的,银行业监督管理机构可采取以下监管措施:

(一)要求商业银行分析大额风险暴露上升的原因,并预测其变动趋势;

(二)与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈;

(三)印发监管意见书,内容包括商业银行大额风险暴露管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等;

(四)要求商业银行制定切实可行的大额风险暴露限期达标计划,并报银行业监督管理机构备案;

(五)根据违规情况提高其监管资本要求;

(六)责令商业银行采取有效措施降低大额风险暴露。

第三十九条 商业银行违反大额风险暴露监管要求的,除本办法第三十八条规定的监管措施外,银行业监督管理机构还可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规规定实施行政处罚。

商业银行未按本办法规定管理大额风险暴露、报告大额风险暴露情况的,以及未按规定进行信息披露、提供虚假报告或隐瞒重要事实的,银行业监督管理机构可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规规定实施行政处罚。

第四十条 在市场流动性较为紧张的情况下,商业银行之间大额风险暴露突破监管要求的,银行业监督管理机构可根据实际情况采取相应监管措施。

第六章 附 则

第四十一条 本办法由国务院银行业监督管理机构负责解释。

第四十二条 农村合作银行、村镇银行、农村信用社参照执行本办法。省联社对同业客户的风险暴露监管要求由国务院银行业监督管理机构另行规定。

第四十三条 非同业集团客户成员包括金融机构的,商业银行对该集团客户的风险暴露限额适用本办法第九条规定。

第四十四条 本办法自2018年7月1日起施行。

商业银行应于2018年12月31日前达到本办法规定的大额风险暴露监管要求。

第四十五条 商业银行对匿名客户的风险暴露应于2019年12月31日前达到本办法规定的大额风险暴露监管要求。

第四十六条 对于2018年底同业客户风险暴露未达到本办法规定的监管要求的商业银行,设置三年过渡期,相关商业银行应于2021年底前达标。过渡期内,商业银行应制定和实施达标规划,报银行业监督管理机构批准,逐步降低同业客户风险暴露,达到本办法规定的分阶段同业客户风险暴露监管要求,鼓励有条件的商业银行提前达标。过渡期内,银行业监督管理机构可根据达标规划实施情况采取相应监管措施。

第四十七条 附件1、附件2、附件3、附件4、附件5和附件6是本办法的组成部分。

(一)附件1 关联客户识别方法;

(二)附件2 特定风险暴露计算方法;

(三)附件3 交易账簿风险暴露计算方法;

(四)附件4 表外项目信用转换系数;

(五)附件5 合格质物及合格保证范围;

(六)附件6 过渡期分阶段达标要求。