外汇兑换券有哪些收藏价值?

在中国钱币收藏圈里,有个特殊的门类总能让藏家们眼睛发亮——外汇兑换券。

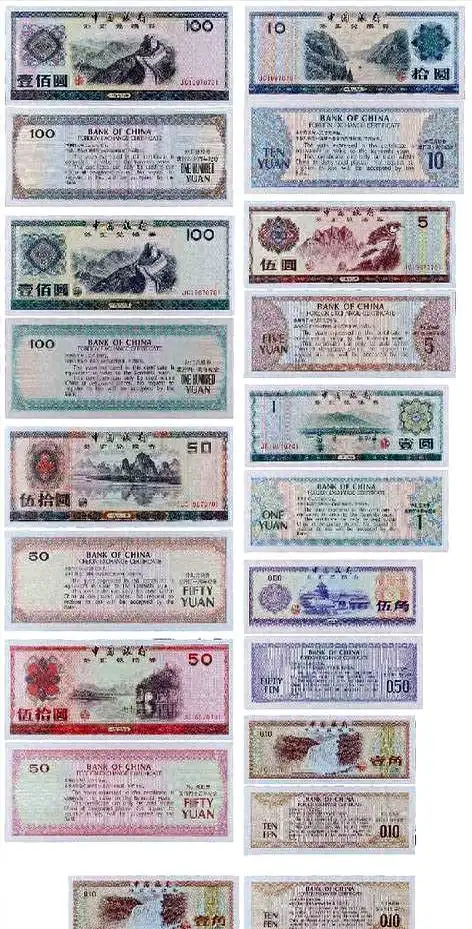

这些印着长城天坛的“花纸头”,既不是人民币,也不是外币,却是改革开放初期经济转型期的活化石。

我接触过不少藏友,有人为集齐一套外汇券跑遍全国拍卖会,也有退休老人捧着全家压箱底的旧券来鉴定,总能听到各种传奇故事。

今天咱们就唠唠,这些看似普通的纸片凭啥能拍出几千块高价?

要说外汇券的历史地位,得把时光拨回1980年。

那时候刚改革开放,外国人来中国旅游得用外汇券消费,国内职工出国考察也得换这个。

有位收藏家跟我讲,他父亲在90年代初当外贸公司经理,出差带回来的外汇券就像“外汇身份证”,商场里专柜都挂着“只收外汇券”的牌子。

这种特殊货币见证了我国从计划经济向市场经济转型的阵痛期,就像改革开放初期经济体制的双轨制,普通百姓用人民币,外商和涉外用外汇券,这种“一国两币”的特殊现象本身就是历史见证。

说到稀缺性,我曾参观过上海某钱币展,展柜里一张1979年版50元外汇券标价8000块,旁边1988年版的同面值才卖300多。

工作人员解释说,早期版本因为流通时间短、回收彻底,存世量比熊猫金币还稀少。

特别是大面额券,像100元、50元基本都在涉外酒店、机场流通,普通老百姓接触不到。

有位藏友分享过他的寻宝经历,在废品站扒拉了三个月垃圾,才捡到张带折痕的1979年版10元券,转手就赚了五千块。

这行当讲究“品相为王”,全新未流通的叫“刀货”,边角整齐的叫“板货”,稍微有点折痕身价就跌去一半。

从设计角度看,外汇券堪称80年代的“国家宣传画”。

故宫红墙、黄山云海、三峡奇观这些图案,既展现祖国山河,又暗含“让世界了解中国”的深意。

有艺术评论家分析,外汇券的凹版印刷技术比同期人民币更复杂,比如5角券上的长城烽火台,用60倍放大镜能看到砖石纹理,这种防伪工艺在当时属于尖端科技。

我特意对比过外汇券和第三套人民币的水印,发现外汇券的五星水印更精细,透光看去像浮雕般立体,难怪藏家们说这是“纸币里的工艺品”。

在收藏市场,外汇券有个有趣现象:冷门品种反而更抢手。

比如1988年版的1角券,因为面值太小,当年被用得稀烂,现在全品相的能卖到500块,比某些大面额旧票还贵。

有位币商透露,前年拍卖会上出现张“顺子号”外汇券,号码从12345678到98765432,起拍价直接飙到2万。

更离谱的是样票,某次春拍会上,张未发行的试印券竟以1.8万成交,因为这种票根本没流通过,相当于“纸币界的孤本”。

国际收藏圈对这类中国特色的票证也情有独钟。

去年纽约有个亚洲钱币展,日本藏家山田先生盯着1979年版外汇券上的天坛图案感叹:“这张票让我想起80年代在北京买茶叶蛋的时光。”确实,当年外宾用外汇券在友谊商店买茅台、丝绸的场景,现在成了中老年藏家的集体记忆。

有位旅居美国的华人告诉我,她母亲临终前塞给她一沓外汇券,说这是当年用嫁妆钱换的,现在这些旧票成了连接母女情感的特殊纽带。

不过话说回来,收藏外汇券也得擦亮眼睛。

去年就有新闻曝出,某地拍卖会出现用茶水泡旧的假票,专家鉴定说是“做旧手法极其拙劣”。

建议新手先从整刀整捆的货源入手,千万别轻信路边摊的“漏”。

有经验的藏家分享过窍门:真钞的国徽摸起来有凹凸感,假票多是平面印刷;1988年版右下角有隐形面额数字,对着光源才能看见。

这些细节,可比听故事靠谱多了。

看着这些承载着时代记忆的外汇券,总让人感慨物是人非。

当年能凭外汇券进友谊商店的“特权阶层”,如今可能正对着手机支付扫码付款。

但那些印着长城的纸片,依然在收藏市场续写着新的传奇。

各位看官老爷,您家里有没有压箱底的旧票证?

或者对这段特殊历史有什么见解?

欢迎在评论区分享您的故事——毕竟,每张外汇券背后,都藏着一段值得细品的改革开放记忆。

作者声明:作品含AI生成内容